10月6日今回は京阪電車に乗り石清水八幡宮駅に向かいました(少し以前まで八幡市駅と言っていたはず)京都府八幡市という地名はもちろん石清水八幡宮から名付けられているわけですが、滋賀県にも近江八幡市がありこちらも市内にある日牟禮八幡宮からとられています。京都の方はヤワタと呼び、滋賀の方はハチマンと呼ぶのはなぜでしょうか? あと、愛媛県にも八幡浜市がありますがこれはたぶん大分県の宇佐八幡に向かう船が出た事から八幡浜(ヤワタハマ)と市名がつけられたのでしょう。

宇佐八幡宮は勿論八幡宮の総本宮でして、対岸の四国にまで名前を及ぼすほど八幡宮詣出で港がにぎわったのでしょうか?(ただ、江戸期にここから宇佐八幡に向かう船が出ていたとは少し考えられないので明治期以降の汽船の頃でしょうか、現在では別府行の航路がありますので、別府浜又は温泉浜市といった方がいいかもしれません)

ここ男山に鎮座します石清水八幡宮は、貞観2年(860年)奈良大安寺の僧、行教によって宇佐から勧請され時の清和天皇によって都の西南を守る国家の鎮護として整えられ、また少し時代が下って200年ほど後にここで武家源氏の嫡流である源義家が元服をして後に八幡太郎義家と呼ばれました。このような由来により清和源氏の氏神として崇敬を集め、以後数々の武家の棟梁、戦国大名などが八幡神を武神として守護として崇め全国に八幡神社が建立されました。たしか、足利尊氏も現在の京都府亀岡市にある篠村八幡宮で旗揚げをして後に室町幕府を開いています。

平安期の朝廷にとっても、天照大神と並んで八幡神〈応神天皇・神功皇后・比咩大神〉が皇祖神として位置づけられ国家第二の宗廟として事あるごとに奉幣使が立てられたり、天皇の行幸も行われていたようです。

駅を出てすぐ右手にケーブルカーの乗り場がありますが、今回私は右手奥の一ノ鳥居から参道を歩いて登ることにしました、八幡宮の高々とした扁額を掲げた一ノ鳥居をくぐると頓宮という下社のようなお宮さんがあり、こちらも立派な門と囲い塀があり、続いて高良社が並びます。徒然草にも有名なお話として、仁和寺の僧が永年気にかけていた八幡宮にお参りせんと歩いて男山に行き山麓の神宮寺や高良社お参りして満足して帰ったところ八幡宮の本殿は山上にあって何をしに行ってきたのかと冷水をかけられるお話があります。何事も下調べや先達や師匠を持つことの重要さを示唆した説話なのでしょう。

私もしばしば帰ってから後でそんな場所があったのか、行っておけばよかったと後悔することがよくあります。

確かに神社は一般的には背後の山や磐座・森を神域として麓に開かれる事が多いのですが、なぜ石清水八幡宮は山上に鎮座しているのでしょうか?この点は神仏習合との関係もあるようです。八幡神は八幡大菩薩として仏教と習合しました。詳しくは島田裕巳著「二十二社」(幻冬舎新書)や様々なYouTube動画サイトをご覧ください。

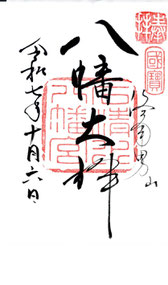

参道は表参道と裏参道の二本のルートがあり、表参道は少し遠周りになりますが道幅も広く坂も緩やかで20分程で三ノ鳥居に着きます、ここから真っ直ぐに灯篭や大きな木々生い茂る一本道が南総門まで続き、門をくぐると檜皮葺の反り屋根の朱塗りの楼閣がそびえる八幡宮の社殿が見えてきます。徳川家光によって寛永11年(1634年)に造られたものだそうです、参拝の人も少なくゆっくり祈願をして後背にある摂社を巡りご朱印状を頂きました。開運厄除、武運長久間違いなしと思います。

山を下りて京阪電車の踏切を渡ってすぐに木津川が流れています。大きな橋を渡ると三川合流を見渡せる、さくらであい館の展望塔が建っています16時半頃に閉館して入れませんでした。ネットで開館時間を調べておけば良かったのですが…仁和寺の僧侶と同じで苦笑せざるを得ません。しかし木津川と宇治川の美しい夕景を眺めることができ、三川合流地点は又次の機会に見てみたいと思いつつ淀川の下る流れ沿って電車で大阪市の方に戻りました